El Banco Mundial de Semillas de Svalbard podría ser confundido con un escenario de una película futurista de Stanley Kubrick.

Sobresale en una ladera de una montaña en Svalbard, un remoto archipiélago noruego situado cerca del Polo Norte, y en la oscuridad eterna del invierno del norte, brilla con un azul pálido e inquietante.

Es durante esos fríos meses cuando los científicos deciden depositar su preciosa carga en la bóveda: las semillas de 825.000 plantas de cultivo y siguen sumando.

También llamada la "Bóveda del fin del mundo", la instalación está diseñada como salvaguardia contra la extinción de esas plantas, muchas de ellas esenciales para la alimentación.

FRUTILLAS

Las variedades de fresas de supermercado, por ejemplo, están reemplazando productos locales.

En principio, estos cultivos podrían evitar la desaparición de la humanidad en caso de que sucediera una catástrofe global.

Debido a las frías temperaturas en la montaña, las semillas podrían sobrevivir varias décadas sin electricidad en la bóveda.

Vienen de todo el mundo: Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte y de otros confines, sin importar las fronteras políticas.

"Las semillas se llevan bien, no ha habido ninguna pelea todavía", bromea Cary Fowler, un agricultor que diseñó el banco de las semillas y actualmente es el responsable de su consejo asesor y asesor ejecutivo del Fondo Mundial para la Diversidad de Cultivos.

"Creo que sería difícil contar la historia de la humanidad sin hacer referencia a lo que hay en esa sala", continúa Fowler.

"Estas variedades son supervivientes, son las que nuestros ancestros consideraron que valía la pena salvar".

EXTINCIÓN

Sin embargo, no todas las cosas que comemos han sido tan bien conservadas.

Durante toda la historia, los alimentos han menguado y aumentado de popularidad y abundancia, y unos pocos incluso han desaparecido.

Comparado con los registros históricos, solo en Estados Unidos el 86% de las variedades de manzana que crecían han desaparecido, por ejemplo.

Las antiguas coliflores de Cornwell se han extinguido, igual que la pera de Ansault, cuyo sabor describían algunos expertos del siglo XIX como deliciosamente mantecoso.

¿Cómo comienza el camino hacia la extinción de un alimento delicioso? ¿Y qué se está haciendo para abordar el problema?

Tendemos a pensar que un tomate es un tomate, una zanahoria es una zanahoria, pero a lo largo de los años los granjeros han introducido nuevas réplicas genéticas de cosechas y de ganado.

El trigo utilizado hoy para hacer pan, por ejemplo, es diferente al trigo que se utilizaba hace 20 años en la misma receta.

Además, igual que los perros, puede haber muchas razas diferentes o de variedades en el caso de los cultivos de una sola especie.

Pero la producción masiva en la agricultura ha provocado la homogeneización de ciertos alimentos.

"La gente comenzó a usar sólo un par de variedades de lo que estuviera produciendo –carne, leche, huevos o fibra– para conseguir que animales del mismo tamaño pudieran caber en una cadena de producción en serie para su procesamiento y transporte y –lo que es más importante– hacerlos crecer lo más rápidamente posible", explica Ryan Walker, director de mercadeo y comunicaciones de la organización Livestock Conservancy (Conservación del Ganado) de EE.UU.

"La agricultura hoy es sobre todo un juego de números".

En América del Norte, por ejemplo, se solían criar muchas variedades de ganado. Hoy, una sola raza, la Holstein Friesians, suma el 90% del ganado lechero en EE. UU., y otro 4% es el ganado Jersey.

Todas las demás razas ocupan el 6% restante.

Este cambio fue especialmente pronunciado en EE.UU., pero también tuvo lugar (y todavía ocurre) en todo el mundo. Hoy en día, alrededor del 20% de las 8.000 razas de animales de granja del mundo están en peligro de extinción. Esto incluye a una decena de animales: vacas, ovejas, patos y conejos.

LOS MÁS ESCASOS

¿Cuál es la fuente de alimentos más escasa? Es difícil responder esto, simplemente porque hay muchas, pero hay algunas que se disputan esa posición.

En la sección de cultivos, algunas manzanas antiguas de EE.UU. crecen en un solo ejemplar de árbol.

Otros, como la castaña americana y los chiquapins (otro tipo de fruto seco), que antiguamente eran alimentos básicos, son ahora demasiado raros para ser comercializados.

Volviendo al ganado, solamente existen unas 150 cabras de Arapawa, mientras que se redescubrieron en Alabama unos 90 pavos blancos pigmeos.

Sin embargo, el ganado Kerry posiblemente se lleva el premio al ganado más raro: solamente existen 93 animales.

Muchas variedades en peligro son únicas de una sola región y no se extendieron nunca más allá de los confines de esa comunidad.

Cuando las granjas pequeñas o las operaciones del negocio familiar cierran o deciden cambiar a razas convencionales, las variedades locales desaparecen.

Como resultado, en comparación a antes del año 1900, aproximadamente el 75% de la diversidad global de plantas cultivadas ha desaparecido.

A pesar de toda la diversidad guardada en el banco de semillas, muchas más cepas se han extinguido y aún más están a punto de extinción.

"Si no lo cultivamos, lo perdemos", dice Richard McCarthy, director ejecutivo de la organización Slow Food USA.

"Y ya hemos perdido muchísimos cultivos".

DIVERSIDAD Y ADAPTACIÓN

¿Pero qué importancia tiene que se abandonen unas pocas variedades de coles y olvidadas razas de cerdos?

Los argumentos para conservar la diversidad alimentaria se solapan con aquellos para preservar la diversidad ecológica de la naturaleza.

El planeta está constantemente en un estado de cambio y ahora más que nunca.

El clima se está calentando y los patrones meteorológicos están cambiando.

Las plantas también tendrán que cambiar para resistir. Pero los cultivos domesticados tienen una desventaja excepcional.

Su evolución está en gran medida en nuestras manos y los hemos producido a medida con características orientadas a los beneficios, como las que favorecen el rendimiento de las cosechas y la durabilidad en lugar de adaptabilidad.

"Cuando viene una nueva plaga, enfermedad o sequía, ¿queremos un cultivo que sea resistente a las plagas y a las enfermedades y que soporte la sequía o queremos echar simplemente más elementos químicos en los cultivos y aumentar la irrigación?", platea Fowler.

"La elección me parece muy clara".

"La diversidad", continúa, "es la forma más efectiva, fácil, barata y sostenible de ayudar a la agricultura a adaptarse al cambio".

Cuando ponemos todos nuestros huevos (o semillas, o animales) en una sola cesta de diversidad, ese sistema queda abierto a vulnerabilidades.

La gran hambruna irlandesa es quizá el ejemplo más famoso de esto.

En 1845 gran parte de la población de Irlanda dependía casi completamente de un solo tipo de patata, la Lumper irlandesa.

Cuando ocurrió un desastre ecológico por una virulenta enfermedad de los cultivos llamada la plaga de la patata, a los granjeros no les quedaron otras opciones.

Más de un millón de personas murió antes de que la plaga amainara y otro millón se vio forzado a abandonar el país.

Si hoy sucediera una situación similar, predice Fowler, "los privilegiados pagarían un precio económico por esa falta de prioridades y planificación a través de un mayor costo de los alimentos, pero los pobres pagarían con sus vidas".

"Nosotros vemos la diversidad como una póliza de seguros", añade Walker.

PATRIMONIO

Además de asegurarnos de que podamos alimentar a la humanidad en el futuro (pase lo que pase con el medio ambiente), también hay un argumento cultural para preservar la diversidad de la alimentación.

Cuando los indígenas choctaw fueron expulsados de su hogar nativo en el sur de EE. UU. a principios del siglo XIX, llevaron cerdos choctaw con ellos cuando se establecieron en Oklahoma.

"Los cerdos proporcionaron sustento durante el camino y cuando llegaron a Oklahoma los criaron igual que lo habían estado haciendo en su antiguo hogar", explica Walker.

"La Nación Choctaw ha dicho que, especialmente durante la depresión, si no hubiera sido por los cerdos, mucha gente habría muerto de hambre".

Estos cerdos, sin embargo, no pueden competir con razas más industrializadas y ahora solamente tres personas crían los aproximadamente 100 animales que existen todavía.

Esa parte viviente de la historia está en riesgo de perderse.

El sabor único de un pueblo o una región también se sacrifica cuando el producto y el ganado local se reemplaza con variedades de supermercado.

Antiguamente, se habrían iniciado peleas por discutir qué tomates eran mejores, los que crecían en el barro rojo del río Mississippi o los tomates criollos de la rica tierra de Nueva Orleans, dice McCarthy.

Ahora, solo los chefs estudiosos y gourmets saben que existen cosas como el tomate Djena Lee's Golden Girl y el tomate Radiator Charlie's Mortgage Lifter.

McCarthy también cita las fresas de Louisiana –Klonkykes y Tangis– "dulces y deliciosas y muy codiciadas", que fueron apartadas de la producción hace varias décadas porque no soportaban bien el viaje y eran demasiado pequeñas.

"Ahora podemos conseguir fresas durante todo el año con un aspecto precioso y que no saben a nada", dice.

La generación mayor nota la diferencia.

"Dicen cosas como 'recuerdo que disfrutaba más la vida porque las fresas sabían a fresas. Solamente podía comérmelas durante un periodo específico del año, pero valía la pena esperar'", explica McCarthy.

Unas pocas organizaciones están intentando volver atrás.

Livestock Conservancy, por ejemplo, mantiene una lista de prioridades continua y que se actualiza anualmente de unas 200 variedades en peligro (denominadas variedades de patrimonio) en Estados Unidos.

La institución realiza pruebas genéticas para asegurarse de que los animales son de razas puras, organiza cursos de formación para nuevos granjeros y ayuda a los propietarios a evitar la endogamia, un riesgo serio para poblaciones tan pequeñas de animales.

Hasta ahora no ha perdido por extinción ni un solo animal del patrimonio identificado, aunque Walker apunta que globalmente 62 razas se extinguieron entre 2001 a 2007, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés).

Slow Food USA, por otro lado, documenta y realiza mapas de recetas y alimentos tradicionales y en peligro en EE.UU. y en el resto del mundo.

Por ejemplo, Suecia tiene renos Suovas; Etiopía tiene miel Rira; Turquía tiene trigo bulgur Seyez; e Italia tiene agua de flor de naranja agria.

Slow Food proporciona asistencia y estándares de producción a productores artesanos locales y también crea alimentos insignia locales que sirven como emblemas para la diversidad de un país o región de comestibles únicos aunque en peligro.

Al igual que los tigres de India y los osos pandas de China, para las organizaciones relacionadas con la naturaleza estos alimentos llaman la atención sobre el concepto de patrimono culinario y su conservación.

La conciencia sobre estos temas está aumentando, al menos en los países desarrollados, donde las razas locales y las variedades están comenzando a aparecer tanto en menús de restaurantes de lujo como en restaurantes "de la granja a la mesa", además de cocinas normales.

"Definitivamente está creciendo el interés", comenta Walker. "La gente está empezando a valorar la calidad más que la cantidad".

En cuanto a Fowler, cuando no está ayudando a guardar semillas en el banco Svalbard, se dedica a cuidar a los animales de raza amenazada en su granja de Rhinebeck, Nueva York.

Ahí, tiene pollos Buckeye, una raza antigua –y la única en EE.UU. que se sabe que fue creada por una mujer– y que Livestock Conservancy considera amenazada.

"Son unos pollos encantadores, muy agradables, dóciles y hermosos", dice Fowler.

Él y sus colegas nos tienen protegidos a largo plazo.

Si hubiera alguna vez un desastre climático o nuclear, la bóveda Svalbard estaría preparada para volver a sembrar el mundo de cultivos necesarios para la vida.

Aunque todavía nos queda mucho camino que recorrer antes de que nuestra dieta diaria se acerque a la diversidad de hace un siglo, saber que tenemos alimentos esenciales guardados allá en el norte es, al menos, un pensamiento reconfortante.

Manuel Borja Suárez, presidente del Capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, presenta algunas propuestas para solucionar los problemas que surgen en la gestión de la construcción de obras públicas, como el uso del Cuaderno de Obra Virtual – COV, por ejemplo, el cual ayudaría a una mayor supervisión por parte de las empresas y las autoridades.

Muchas de las obras públicas, no solo en Lambayeque, sino también a lo largo del territorio nacional, son cuestionadas por la pésima gestión con la que son ejecutadas. La gran mayoría se encuentran demoradas o mal construidas y a esto se le suma el aumento de presupuesto para su reparación y mejora o, simplemente, que son dejadas en abandono.

“Diariamente salen en las noticias obras que tienen deficiencias con millones de soles tirados al agua. Pistas que ni bien se construyen, a las dos semanas se están descascarando. También las hay donde los implicados podrían estar detenidos, con denuncias o presos”, comenta Borja Suárez.

Incluso, señala, casos donde no se localiza al supervisor ni al residente de obra. Hace un año, la Contraloría General de la República, a través del Sistema de Información de Obras Públicas – INFOBRAS, detectó 560 obras públicas paralizadas a nivel nacional por un valor total de cuatro mil 293 millones de soles.

Asimismo, a fines del 2015, INFOBRAS reportó 22 obras paralizadas en Lambayeque, de las cuales siete correspondían a la provincia de Chiclayo.

IDENTIFICANDO EL PROBLEMA

Según Manuel Borja, el problema es complejo porque involucra el sistema de elección de autoridades políticas, los vacíos en la Ley de Contrataciones del Estado, la inacción de las instituciones del Estado y el rol de los colegios profesionales.

“No solo depende del ingeniero supervisor o del residente, porque podríamos hablar cómo hemos elegido a las autoridades políticas. La Ley de Contrataciones del Estado no permite la competitividad y la mejora continua. Asimismo, las instituciones públicas como la Contraloría General de la República no desarrollan un rol protagónico”, asegura.

De igual manera, critica a los colegios de ingenieros y arquitectos por no actuar en la mejora de las obras públicas y del sistema de contrataciones. Asegura que el conjunto de estos factores termina con la deficiente calidad de las obras públicas que conlleva a perjudicar la calidad de vida de la población.

Detalladamente, Borja Suárez indica algunas causas de la deficiente calidad en las obras públicas como la injerencia política en decisiones técnicas, problemas de estudios técnicos, materiales inadecuados, vacíos legales, baja participación de otras entidades, bajos controles de calidad, deficientes procesos en la adjudicación de obras, entre otros.

PROPONIENDO SOLUCIONES

La primera propuesta plantea la participación de representantes de los colegios profesionales en las obras de mayor o igual costo a 100 Unidades Impositivas Tributarias – UIT, lo equivalente a tres millones 950 mil soles.

“Podemos pensar en que la ley obligue a los municipios o gobiernos regionales a que los colegios profesionales participen no como veedores, sino como miembros titulares en los comités de las obras más emblemáticas”, indica Manuel Borja.

Asimismo, propone la creación de un Registro Nacional de Proveedores para ingenieros residentes y supervisores.

“A cuántos ingenieros, en el mejor de los casos, nos han falsificado los currículos o algún documento. A veces hay denuncias contra ingenieros en una obra, pero están denunciados en otra. En el peor de los casos, el mismo ingeniero con su consentimiento vende su currículo porque cumple los requisitos y puede estar en varias obras. Al final el que ejecuta la obra no es el que ganó, sino otra persona”, expresa.

De esta manera, se propone que a través de un sistema virtual del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, se pueda saber si un ingeniero está trabajando en una obra y así, se le imposibilite postular en otra.

Un tercer problema son las obras ejecutadas sin supervisión. Según afirma Manuel Borja, algunas entidades convocan la supervisión después de la licitación.

“La ley no dice nada de eso. Muchas obras se ejecutan y la supervisión recién llega faltando uno o dos meses para culminar la obra. ¿Qué supervisor quiere hacerse del problema de una obra mal construida?”, cuestiona.

En tal sentido, se plantea la obligatoriedad de designar la supervisión previa a la licitación del contratista. Asimismo, cree que el sistema de los inspectores no está funcionando.

Manuel Borja también propone la creación del Registro Virtual de Cartas de Fianza – REVCAFI, por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS. En tal sentido, señala que las cartas fianzas no emitidas por la SBS no deberían proceder y así se evitaría la corrupción.

Asimismo, propone la participación obligatoria por ley de tres postores como mínimo en la primera y segunda convocatoria.

“Chile tiene un sistema más transparente y en promedio se presentan seis empresas en cada licitación de obras públicas. Por otro lado, en el Perú estamos en 1.4”, explica.

La sexta propuesta señala como solución a largo plazo la creación de una Superintendencia Nacional de Obras Públicas – SUNOP, con la finalidad de fiscalizar, sancionar y denunciar de oficio a cualquiera de los involucrados en el período de vida de un proyecto.

“Habría que cambiar la Ley de Contrataciones, la Ley de Contraloría, la Ley del OSCE, pero yo creo que si no hacemos nada vamos a terminar como México donde las obras públicas se relacionan con el narcoestado. Según los estatutos, no se le permite a la Contraloría sancionar a empresas privadas, solo a funcionarios públicos”, sugiere Borja Suárez.

PROYECTO: COV

Manuel Borja propone finalmente implementar el uso de cuadernos de obra virtuales en reemplazo de los cuadernos de obra físicos y migrar a medios tecnológicos con muchísima más ventaja.

Igualmente, critica a los cuadernos de obra al resultar poco descifrables.

“Solo le sirve al que anota, a veces ni el supervisor lo entiende. Cuando va Contraloría tiene que mandar a traducir los cuadernos”, expresa.

Las debilidades que presentan los cuadernos de obra son las copias poco legibles, solo se puede escribir textos, la “pérdida” de algunas hojas, la susceptibilidad al daño físico. La accesibilidad al cuaderno solo se da en el lugar de la obra, solo puede anotar el ingeniero residente, supervisor e inspectores. El inicio de obras sin la disponibilidad del cuaderno, el llenado se termina el último día y la búsqueda de la información es lenta.

“La propuesta es la creación de un COV a través de un programa informático que le permita tanto al ingeniero residente y supervisor realizar anotaciones con una clave de acceso que la tendría que otorgar el OSCE. Si nos entregan claves para las cuentas de banco por qué no para el cuaderno de obra”, señala.

Asimismo, indica que las anotaciones tienen que ser diarias con un registro automático de fecha y hora. Sin embargo, la potencia del COV no está solamente en la rápida visualización de los ingenieros, sino que daría opción a los organismos de control para que verifiquen las anotaciones del residente y supervisor.

“Ellos no podrían anotar, pero sí visualizar porque es información pública. El dinero no es del contratista ni del alcalde ni del regidor, es del Estado, por lo tanto, de todos nosotros. Estamos en todo derecho a saber cómo se emplea nuestro dinero”, explica Borja Suárez.

Las ventajas del COV radican en que sería imposible adulterar o eliminar anotaciones, argumentar la “pérdida” del cuaderno, registrar fotos y videos, posibilitaría el acceso a otras entidades interesadas e involucradas como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, los colegios profesionales, las asociaciones civiles, entre otros.

“Todo lo que registro queda documentado no se puede borrar, pero sí corregir en otro asiento”, asegura Manuel Borja.

Del mismo modo, la accesibilidad podría darse a través de celulares y tabletas, también se podría verificar los avances y calidad de la obra en línea e, igualmente, permitir al contratista la detección de problemas a tiempo.

“Una empresa que tiene varias obras en el país podría monitorear sus obras y los organismos de control detectar problemas a tiempo”, explica.

CASO MÉXICO Y PRUEBAS PILOTO

Según Borja Suárez, el único país en Latinoamérica donde se aplica este sistema es México, donde tiene el nombre de Bitácora Electrónica de Obra Pública y es obligatoria desde el 2010.

“Actualmente, hay congresistas en México que están pidiendo que a estas bitácoras no solamente tengan acceso el residente, el supervisor y la entidad, sino quieren ir más allá y lograr que esto sea público”, explica.

En marzo de 2015, los legisladores mexicanos Ricardo Anaya y Fernando Rodríguez presentaron la iniciativa para que las bitácoras sean públicas y así evitar actos de corrupción.

Por otro lado, Manuel Borja indica que se están realizando pruebas reales en Lambayeque en algunas empresas, por ejemplo, con la constructora que ejecutó el “Mejoramiento y Ampliación de Espacios Educativos del Colegio Sara Bullón” de la provincia de Lambayeque.

“Esto se maneja de forma interna con la empresa, porque no es obligatorio. Hay algunas descripciones de lo que se está haciendo en el momento. Esto está al alcance del gerente de obra, jefe de logística, jefe de abastecimiento, contador y del todo el personal involucrado en una obra para el caso de obras privadas”, indica.

Señala que en caso de obras públicas, estaría el alcalde, el jefe del Órgano de Control Interno – OCI, el gerente de infraestructura, los inspectores, entre otros.

“Esto se ha validado con unas encuestas a expertos en la Ley de Contrataciones, donde más del 50 % dice que la accesibilidad es buena, el 85 % señala como buena la posibilidad de detectar problemas a tiempo y eso es lo que necesitamos, no cuando la obra está terminada”, asegura Manuel Borja.

Finalmente, recomienda que el COV sea implementado internamente en todas las empresas constructoras y sostiene que el Estado debería evaluar la posibilidad de implementarlo obligatoriamente con la previa modificación de la Ley de Contrataciones vigente.

*****

A 149 millones 956 mil 83.37 soles ascendió el total de recursos estatales destinados a la ejecución de 22 obras que hasta fines del 2015 estaban paralizadas en Lambayeque, según información administrada por la Contraloría General de la República. La mayoría de estos proyectos se concentran en el distrito de Olmos.

*****

Semana movida en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pues lo que inició con la denuncia de los regidores de oposición sobre presuntas irregularidades en la administración del alcalde David Cornejo Chinguel, terminó con la agresión física y verbal de trabajadoras allegadas a la subgerente de Coordinación de Alcaldía, Susana Culqui Pacaya, al concejal Guillermo Segura Díaz.

Los regidores de oposición han denunciado no solo compras sobrevaloradas, también la posible existencia de una asociación ilícita que llegaría hasta el más alto nivel de la gestión Cornejo Chinguel, acusación realizada basándose en documentación oficial que demuestra, por ejemplo, que con Resolución Gerencial N° 65-2016, firmada por el gerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Ruperto Castellanos Custodio, se designó como miembro suplente del Comité de Selección para la "Adquisición de suministro de aceites, lubricantes y filtros para el pull de maquinaria pesada y vehículos livianos" de la comuna, a Lucía Patricia Culqui Pacaya, hermana de la funcionaria de confianza de burgomaestre.

A esto se suma, que en para el mismo comité se haya designado como presidente suplemente al cuestionado ex jefe de la Oficina de Imagen Institucional del municipio, Henry Chiclayo Vega, involucrado el año pasado en la no rendición de gastos por las actividades celebratorias del aniversario de la ciudad.

Asimismo, los regidores denunciaron que como peritos para validar la presunta compra de implementos de mecánica que no cumplían con las especificaciones técnicas fue convocado un exfuncionario de la gestión del investigado alcalde Roberto Torres Gonzales.

“Nosotros hemos recibido de diversas personas documentos con los que, luego de haber comprobado que son oficiales de la municipalidad, se puede presumir que en estas compras hay importantes sobrevaloraciones en las adquisiciones. No es un caso, son muchos casos, no es un área, son muchas áreas, y lo que más nos ha llamado la atención es que existiría relaciones peligrosas entre estas compras sobrevaloradas, estos comités de selección, personas contratadas, al parecer, exprofesamente para cumplir la función de ser miembros de esos comités de selección y que resultan ser familiares directos de funcionarios de más alto nivel de dirección de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, como el caso denunciado por el diario La República en donde la hermana de la subgerente de Coordinación de Alcaldía habría sido contratada en varias oportunidades para cumplir diversas funciones que a las finales desembocan en documentos que prueban que era miembro de un comité de selección para estas compras. Nosotros estamos seguros que los órganos especializados en esta materia tendrán que dilucidar si efectivamente ameritan la comisión de un ilícito penal”, señaló Guillermo Segura Díaz, primer regidor de la comuna y otrora uno de los más cerrados defensores de la administración edil.

VIEJAS PRÁCTICAS

Según el concejal, quien declaró acompañado de los demás integrantes de la bancada de oposición, los hechos denunciados involucran áreas como logística y mecánica, que están siendo investigadas. “Nosotros vamos a hacer llegar toda esta información al Ministerio Público y al Procurador Anticorrupción, esperando de ellos una actuación inmediata y no permitir que estos documentos sean modificados”, mencionó.

Los concejales precisan que los indicios no solo son de este año, sino que ya en el 2015 habrían existido irregularidades en el manejo de las compras del municipio.

Guillermo Segura lamentó que cuando estos temas son abordados en las sesiones de concejo no se garantice la participación del público y tampoco de los medios de comunicación, pues se programas las reuniones en horas de la noche. “Al mismo estilo de la gestión anterior comienzan a hacerse en la noche, seguramente de aquí para adelante vendrán las sesiones descentralizadas, es decir, las que la gestión anterior realizaba en algunos pueblos jóvenes en donde pueda funcionar una portátil para tratar de silenciar a los regidores que por la dignidad y responsabilidad que tenemos no vamos a ceder frente a los actos de irregularidad que estamos denunciando”, aseveró.

TRABAS PARA INVESTIGAR

A decir del regidor Víctor Rojas Díaz, existen trabas en el trabajo de fiscalización del concejo, como por ejemplo que ahora todo requerimiento de información debe pasar primero por el despacho de alcaldía y es respondido con inusual retardo y pobreza en el contenido.

“Nosotros tenemos algunas limitaciones para poder realizar la labor de fiscalización y es que ahora se ha establecido que todos los pedidos que tengamos para obtener información tienen que pasar por el despacho de la alcaldía, nosotros no podemos acceder directamente a alguna gerencia solicitando información de las actividades de la gestión. Eso hace muy burocrático el trámite, porque nuestros pedidos son atendidos después de uno o dos meses, cuando la norma establece un máximo de siete días, pero además, la información que nos hacen llegar son generalidades y de muy mala calidad. Entonces, esa falta de colaboración no ayuda a la labor de fiscalización en la que nosotros estamos interesados”, indica el concejal.

ADVERTENCIA LANZADA

Visiblemente incómodo por las declaraciones de los regidores de oposición, en especial de Guillermo Segura, durante la sesión de concejo del último miércoles el alcalde David Cornejo Chinguel anunció que tomará las acciones legales contra el munícipe si es que este no prueba de manera documentada los hechos irregulares denunciados.

El edil advirtió que si Segura Díaz prueba los ilícitos dará el apoyo necesario para que se ejerzan las investigaciones contra los funcionarios que puedan resultar involucrados.

“Comparar a esta gestión con la gestión de quienes están presos por algunos problemas, oiga ahí el Ministerio Público, con pruebas. Yo le exijo y que conste en actas que en 48 horas presente las pruebas el señor y yo mismo me encargaré de tramitar todo lo que corresponde para el Ministerio Público. No lo hace, yo mismo como ciudadano y como alcalde haré las gestiones correspondientes. Que se diga que aquí, en esta municipalidad, hay una asociación ilícita para delinquir, el señor Segura tiene que probarlo. Yo tengo todo el derecho, mis abogados accionarán, y pruébeme. Yo rechazo esos términos calumniosos y me siento impotente ante tanta barbaridad expresada en esa conferencia de prensa”, dijo el alcalde.

En la tranquilidad de su hogar, Ángel Bartra Gonzáles junto a su amada Rossina Grosso, con quien tiene 53 años de casado, piensa, sonríe y reflexiona sobre lo que ha sido su vida personal, profesional, familiar y como político.

Expresión buscó al patriarca de los Bartra para destacar su rol de padre por más de cinco décadas y recordar la vida política que desarrolló en el país y en Lambayeque de manera particular.

“No he sido un padre intachable”, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. Mis años de periodista dan fe que nunca escuché ni vi escándalo alguno en el que Ángel Bartra papá - como así lo llamamos - tuviera protagonismo alguno.

En esta entrevista de autocrítica y de grata recordación evoca buenos y tristes pasajes de su vida. “Siento que tal vez este sea un homenaje a mi despedida, tal vez sea la última entrevista”, esbozó. Le repliqué que “hay Bartra para rato”.

Ángel Bartra tiene 77 años de edad, es hijo único, de profesión odontólogo con cuatro hijos del matrimonio y dos niñas menores, diez nietos y una bisnieta conforman su familia a la que ama de manera incondicional.

Nos cuenta que a los 40 años conoció al hombre que le dio la vida, un sargento de la Policía Nacional quién le escribió confesándole que era su padre y quería abrazarlo y conocerlo como último deseo en su vida. “Cuando lo vi por primera vez le dije buenas horas señor, soy Ángel Bartra, no pude llamarlo papá, porque conocí desde chico a otra persona que asumió conmigo el papel de progenitor”, refiere.

Para el patriarca de los Bartra, su progenitora Zoila Gonzáles Rodríguez fue padre y madre, ella le dio una carrera profesional y le dejó pertenencias. “Mi madre me ha dejado algunos bienes que me reportan ciertos ingresos con los que me ayudo de manera permanente y me dio tres hermanos: Carmen Zelada de Fernández, profesora jubilada; Nélida Zelada Gonzáles, profesora jubilada, y Antonio Zelada Gonzáles, médico cirujano del Hospital Rebagliati de Lima”, cuenta.

ROL DE PADRE

Una de las características de la relación padre e hijos que distingue a la familia Bartra Grosso es el respeto y cariño mutuo, la comunidad de ideales de servir al pueblo, la honradez y la transparencia de sus actos a todo nivel. La comprensión y el apoyo ante ciertos errores humanos inevitables, ha hecho de su familia un grupo humano creyente en Dios.

En fecha que se celebra el Día del Padre esboza con orgullo: “He tratado de ser un buen padre, me he roto por mis hijos, los he convertido en profesionales, más aún, no he querido que se alejen de mi lado. El Día del Padre es un homenaje justo a todos los hombres que luchan por sacar adelante a sus familias, que es lo más importante en el ser humano”.

AÑOS DE JUVENTUD

Ángel Bartra recuerda sus inicios en la política y revisando fechas evoca su época de estudiante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se formó académicamente. Contemporáneos a él eran brillantes y grandes intelectuales que le despertaron su vena política, pues estuvo siempre frente a académicos de preparación envidiable. “Eran sin duda lumbreras nacionales y también había alumnos que eran unos oradores formidables”, refiere.

“Esta oportunidad que me brinda el Semanario Expresión sirva para evocar la memoria de José León Barandiarán, ilustre lambayecano que llegó a ser rector de San Marcos; a Luis Alberto Sánchez, que también fue Rector; a Emilio Barrantes, extraordinario educador; Hugo Pesce y Alberto Hurtado en Medicina. Dentro de los alumnos destacaban políticamente Luis Alberto Campos Lama, Alfonso Barrantes Lingán, Jorge Díaz Gonzáles y Alberto Valencia. Además, la Biblioteca de San Marcos era una verdadera joya, podías ilustrarte con libros de autores famosos y hasta prohibidos como Jesús de Renán”, precisa.

VENA POLÍTICA

Bartra Gonzáles refiere que su interés por la política venía por parte de la familia de su padre. “Cuando conocí a mi tío Santiago Bartra, exfuncionario del Ministerio de Trabajo, me dijo: ‘Te felicito hijo, has cumplido mi sueño de ser congresista, yo postulé dos veces por San Martín y no lo logré”, comenta.

Reveló que el interés por la política en sus hijos Miguel Ángel y Boris se dio hace 35 años. “Cuando fui alcalde de Monsefú, allá por los años 1967 – 1972, algunas obras las hacíamos por el sistema de mingas y ahí me ayudaban mis hijos. La mejor prueba es que está registrado en fotografías donde Ángel, Fernando y Boris ayudaban con palana en mano en las tareas con los vecinos de la ciudad. Allí les nació el deseo de servir y de relacionarse con los pobladores”, evoca.

PAPÁ DE ALCALDES

Papá Bartra rememora algunos pasajes del inicio político de sus hijos. “Acabo de recordar que en una oportunidad, cuando faltaban pocos días para el cierre de la inscripción para las alcaldías, el candidato nuestro renunció por no estar de acuerdo con una alianza con el PPC , ningún invitado quiso postular, tuve que tomar decisiones rápidas y puse como candidato por Acción Popular en Monsefú a Miguel Ángel Bartra Grosso, que tenía 25 años, aún era estudiante de Derecho. Fue así como él asume el reto y ganó, más aún después fue reelecto”, manifiesta.

Años después fue elegido como alcalde de Monsefú Boris Gustavo Bartra Grosso, su segundo hijo, de quien dice “hizo una excelente labor”. “La Avenida Conroy, que es un atractivo turístico, es su obra más importante, él ahora es regidor del Concejo Provincial de Chiclayo”, precisa.

Bartra Gonzáles comenta que la razón de su existencia en política es la obra pública. “Miguel Ángel, Boris y yo, tenemos la satisfacción de presentar realizaciones funcionales, útiles y duraderas en todos los cargo que hemos ejercido. Miguel Ángel remodeló y enlocetó totalmente el parque de Monsefú y consiguió la efigie a cuerpo entero del héroe Diego Ferré Sosa; también consiguió la instalación de energía eléctrica en el caserío turístico Callanca. En Chiclayo, con ayuda del gobierno del presidente Fujimori, construyó la Vía de Evitamiento y el óvalo en honor al general chiclayano, vencedor en Zarumilla, Eloy Ureta Montehermoso, entre otras obras”, afirma.

“En mi caso, en Monsefú hice funcionar el servicio de agua potable en el año 1967 y el de desagüe con ayuda de las Madres Canadienses en 1972, la infraestructura fue apoyada por el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry”, alega.

Destaca también su paso por la jefatura departamental de Cooperación Popular, donde pudo ayudar directamente a los pobladores de diversos sectores con obras pequeñas o grandes y que a pesar de haber transcurrido muchos años aún se pueden certificar.

La carretera Chóchope – La Ramada, Salas – Kerguer, el Sifón de Pacora, parte de la carretera Ferreñafe – Incahuasi, los pavimentos de los parques de Eten, Reque y otros y la gran Avenida Venezuela de Monsefú, son obras ejecutadas por los Bartra afirma orgullosamente.

ASUMIENDO ERRORES

En autocritica, Ángel Bartra Gonzáles lamenta su decisión de alejarse de Acción Popular. “Nunca debimos hacerlo, fue un impulso absurdo y repentino provocado por elementos que nos hacían la vida imposible en el partido y lo peor es que al final lo abandonaron también. Nunca nuestros pases fueron por dinero o por intereses personales. Yo en el fujimorismo no aparezco en ningún video, ni en ninguna acusación, en cambio ayudé a sacar para Chiclayo la Vía de Evitamiento y el asfaltado a varios distritos de Lambayeque. Cuando fuimos independientes, nuestro corazón siempre estuvo al lado del presidente Belaunde, nuestra agrupación se llamó ‘Adelante Chiclayo’, usando el lema del expresidente que era, es y seguirá siendo Adelante”, sostiene.

Menciona que hace unos días asistió a la misa y celebración del 1 de Junio, invitado por unos militantes de Acción Popular. Fue acompañado por otro populista de antaño, el profesor José María Díaz Pisfíl y su hijo Mauro. “También los populistas antiguos hemos realizado una Misa por la salud del ingeniero Aurelio Matute Proaño, expresidente de la Corporación de Desarrollo de Lambayeque , que está muy delicado de salud”, acota.

En conclusión, respecto a su tránsito político que ha ido de Acción Popular hasta el fujimorismo, llegando a ser independiente, Bartra Gonzáles acentúa: “Nuestra mente y nuestro corazón es populista, nuestro accionar político de repente varió por ciertas circunstancias”.

Le pregunté si le incomoda que llamen a su familia tránsfuga y ese respondió: “En cierto modo sí, pero tránsfuga es alguien que se pasa a otra agrupación por interés o por dinero. No es nuestro caso, de repente por obras públicas, pero cuando fui invitado seis meses en el fujimorismo ya había renunciado a Acción Popular”, afirma.

¿Y cómo anclaron en Alianza Para el Progreso? pregunté, la respuesta no se hizo esperar. Bartra mencionó que él no pertenece a APP, que es amigo de los hermanos Acuña, que los ha apoyado, pero no está inscrito en su partido. “Mi hijo Miguel Ángel sí es militante, salió elegido esta vez alcalde de Monsefú con ese símbolo. En el caso de Boris fue un invitado por David Cornejo para que integre su lista”, reseñó.

EL REGRESO

Bartra Gonzáles confiesa de manera enfática que fue un craso error renunciar a Acción Popular. “AP ha demostrado en sus 60 años de existencia que es la reserva moral política del país”, enfatiza.

Le preguntamos si quisiera volver, junto a sus hijos, al partido de la palaba y él responde: “Yo ya he vuelto. Oficialmente este primero de junio. Guardo un eterno agradecimiento al presidente Belaunde y su dignísima esposa Violeta Correa de Belaunde, en homenaje a ellos mi segundo hijo, se llama Fernando y mi nieta se llama Violeta. El tiempo dirá si mis hijos vuelven a Acción Popular”.

Papá Bartra cree que sus hijos perdieron el brillo político que tuvieron y razón no le falta, pues en varios procesos electorales resultaron vencidos por diversas razones, entre ellas por carecer de recursos económicos que hoy son tan importantes en una campaña electoral. En algunas épocas no han tenido ningún cargo, pero siempre se han guiado de lo que dice la gente: “Arriba o abajo los Bartra son trabajo”, la frase que han acuñado y los incentiva a seguir trabajando por el pueblo.

Le interrogué por qué continuar en la política tantas décadas después, a pesar de su edad avanzada y sin titubemos dijo: “La política me llena de satisfacción y alegría, a mis hijos también, nosotros seguiremos sirviendo a nuestro pueblo y al país mientras tengamos un hálito de vida”, sella.

Los Bartra tienen herederos políticos, qué duda cabe. Al hijo mayor de su hija Rosina, llamado Víctor Leyva, le apasiona la política, tal como sucede con el hijo de Boris. La hija mayor de Miguel Ángel, Violeta Giulina posee excelentes condiciones, al igual que su hija menor, Michelle, que quiere ser presidenta del país. Finalmente, el hijo menor de Fernando adora el fútbol y la política. “Eso sí, nadie se dedicará a la política hasta no tener una profesión y un medio de vida, además de un mínimo de cultura general”, demarca.

Al reflexionar como familia, indica: “La política es hermosa, es servicio y mayor satisfacción si lo haces con honradez y transparencia. Yo después de tantos cargos sigo viviendo dignamente, sin riqueza material alguna, lo mismo sucede con Miguel Ángel y Boris”.

Bartra Gonzáles ha desempeñado muchos cargos políticos y públicos, a nivel de Lambayeque y del país. Fue alcalde de Monsefú entre 1967 y 1972; subprefecto de la provincia de Chiclayo; Jefe Departamental del Programa de Cooperación Popular y Vice – Presidente y Presidente interino de la Corporación Departamental de Lambayeque.

También fue Diputado Nacional entre el 90 y el 92 y Congresista de la República en dos ocasiones, desde 1995 hasta el 2001.

Hoy sostiene haberse retirado de la política activa, pero no del asesoramiento y análisis político.

REFLEXIONES

Para Bartra Gonzáles la elección de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República significa el triunfo de la democracia, del equilibrio de poderes, de la experiencia y de la preparación. “Los peruanos esperamos que resuelva el problema de la inseguridad ciudadana, que tiene amenazada a toda la población del país. También que resuelva los problemas de saneamiento para que todos tengan agua y desagüe, mejorar carreteras y construir escuelas y hospitales, apoyar a los municipios y regiones, luchar tenazmente contra el narcotráfico, que es una de las causas de la delincuencia. Desde el punto de vista económico hay mucha esperanza por su experiencia y relaciones internacionales”, precisa.

Respecto a la gestión regional y municipal señala que en el período anterior el gobierno de Lambayeque hizo varias obras públicas, tuvo destacada actuación en el asunto de Olmos y ahora tiene el reto del Terminal Marítimo de Puerto Eten. “Un error de los planificadores puede ser, invertir muchos millones, por ejemplo, en dos conocidos colegios chiclayanos que han tenido ese privilegio cuando hay otros que se caen por pedazos”, critica.

En cuanto al municipio local, refiere que el alcalde David Cornejo Chinguel, después de ordenar la casa, ha empezado a ejecutar obra pública, primero en zonas marginales. “Tiene grandes desafíos como la construcción del Terrapuerto y del Mercado Modelo, los primeros pasos han sido exitosos, tengo fe en que quedará bien”, asevera.

Como balance de su rol de padre, Ángel Bartra asegura que siempre buscó dejar en sus hijos una herencia inmaterial basada en valores y conducta ejemplar.

“Siempre les he inculcado responsabilidad, trabajo, respeto, humildad y honradez”, remarca.

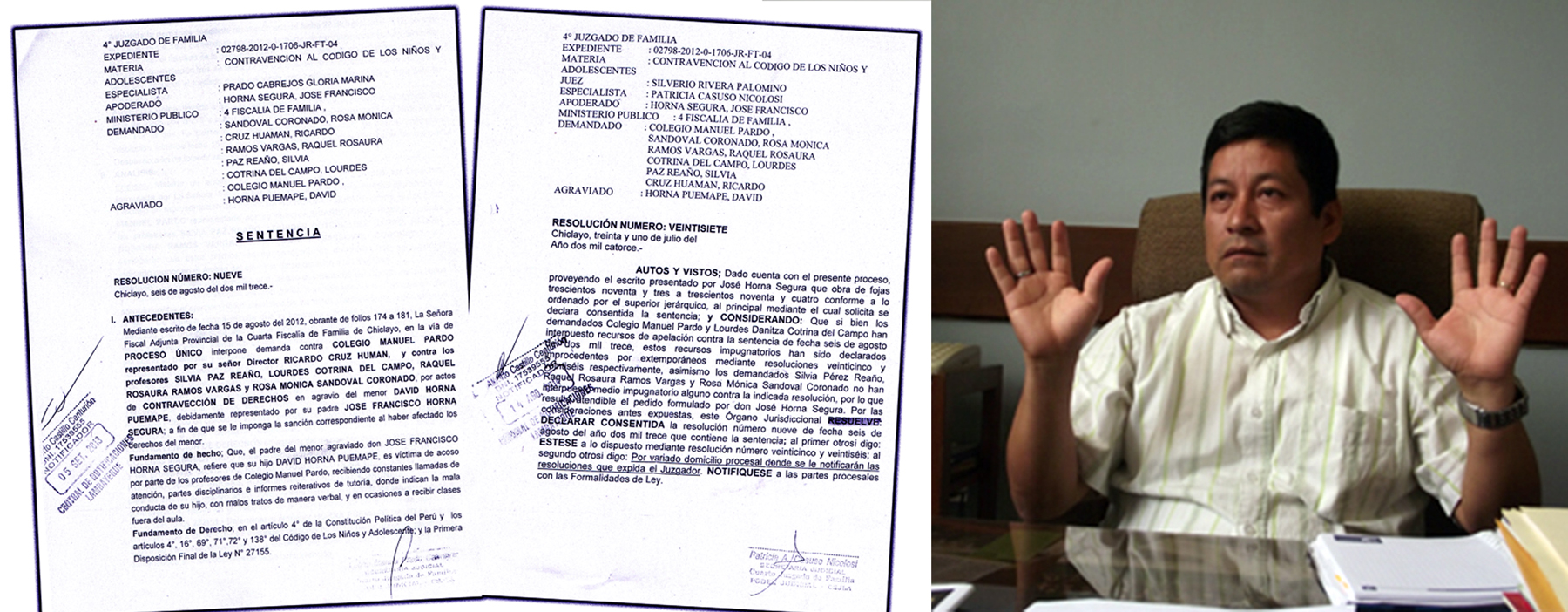

El 31 de julio del 2014, con Resolución N° 27, el Cuarto Juzgado de Familia de Chiclayo, a cargo del juez Silverio Rivera Palomino, declaró consentida la sentencia que había dado un año antes contra el director del Colegio Manuel Pardo, Ricardo Cruz Huamán, y cuatro profesoras, por contravenir el derecho a la integridad personal en la forma de agresión psicológica, contra el bienestar emocional y el desarrollo socio afectivo del menor David Horna Puémape.

Mucho pasó para que la sentencia quede consentida, pues la defensa legal del colegio recurrió a la adulteración de la fecha en el registro de mesa de partes de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para lograr que ingrese un recurso de apelación al fallo, lo que motivó el inicio de nuevas investigaciones que terminaron involucrando a una magistrada del Poder Judicial, también jueza de Familia, cuya situación, hasta el momento, no tiene pronunciamiento definitivo del Órgano de Control de la Magistratura – OCMA.

EL CASO

El 15 de agosto del 2012 la Cuarta Fiscalía de Familia de Chiclayo demandó al Colegio Manuel Pardo, representado por el director, sacerdote vicentino Ricardo Cruz Huamán, y a las profesoras Silvia Paz Reaño, Lourdes Cotrina del Campo, Raquel Ramos Vargas y Rosa Sandoval Coronado, en atención a la denuncia presentada por el padre del menor, abogado José Horna Segura, quien refirió al Ministerio Público el acoso que sufría su hijo en la institución educativa, recibiendo constantes llamadas de atención, partes disciplinarios e informes reiterativos de tutoría, llegando al maltrato verbal y en ocasiones obligándolo a recibir clases fuera del aula.

Calificativos como “burro” y “bruto” eran dados por las docentes al estudiante, que en aquél entonces cursaba el cuarto grado de primaria y demostraba con los resultados de sus evaluaciones ser un alumno promedio, llegando a obtener notas sobresalientes. Incluso, a través de una conversación telefónica grabada, una de las profesoras reconoció que los partes disciplinarios impuestos al menor eran dispuestos desde el nivel jerárquico superior del colegio con el propósito de separarlo.

De las pericias psicológicas practicadas al estudiantes como parte del proceso judicial se tiene el resultado del Protocolo N° 006586-2012-PSC, donde se señala que el menor presentaba “problemas emocionales ante el inadecuado ambiente escolar, manifestando fastidio y disconformidad. Con marcado deterioro del vínculo amical y afectivo con sus maestros, asociado a comentarios negativos, desarrollando un comportamiento crítico, evitativo, de rechazo y desaprobación hacia sus maestros y ambiente escolar, carga tensional que perjudica su desarrollo socioafectivo”.

En base a ello, el despacho del juez Silverio Rivera corroboró la afectación al derecho de integridad personal en su forma de agresión psicológica, contra el bienestar y el desarrollo socio afectivo del estudiante.

La sentencia señala que los profesores demandados solo se limitaron a corregir de manera inadecuada la conducta del menor, “sin tener en cuenta que ellos como educadores deben tener la capacidad no solo de explicar su materia, sino de captar las capacidades y dificultades de sus alumnos en el proceso de aprendizaje de una manera individualizada (…) los maestros debieron evitar las llamadas de atención en público, esto es delante de sus compañeros de clase (como sacarlo del aula), avergonzándolo o poniéndolo en un aprieto delante de la clase”.

Además, el juzgado dejó firme en su resolución que el ingreso de la madre del menor, Doris Puémape Escajadillo, docente en ese momento del colegio, al Sindicato de Trabajadores del Manuel Pardo, influyó “en el trato inadecuado” que recibió el escolar.

El fallo del juez Silverio Rivera, además de hallar responsables al director y a las cuatro profesoras del colegio, impuso una multa equivalente a dos Unidades de Referencia Procesal – URP, pero además dispuso que los demandados desagravien y pidan disculpas al niño por la violencia psicológica ejercida, exhortándolos “para que en los sucesivo cumplan con sus deberes como educadores respetando todos los derechos de sus alumnos, incluido el de integridad personal”.

LO PENDIENTE

Pese al tiempo transcurrido desde que la sentencia quedó consentida, hasta el momento los demandados no cumplen con el fallo en el extremo de realizar el desagravio público al menor, lo que para José Horna Segura, padre del agraviado, resulta condenable, máxime porque se trata de un mandato judicial en un caso que está cerrado.

“Este proceso ya concluyó, falta ejecutar una parte, por ejemplo, que en el informe presentado en la sentencia se escriba las disculpas públicas. Vamos a ver cómo lo hacemos”, señala.

Sin embargo, la búsqueda de sanción para los padres del niño no ha concluido. Están aún en evaluación las acciones a seguir para que intervenga el sector Educación respecto a la continuidad de los profesores en el ejercicio profesional.

“En segundo término está pendiente la inhabilitación de estos malos docentes, que empezando por el director deberían de ser inhabilitados. La Gerencia Regional de Educación no tendría nada que investigar, todo está probado en una sentencia. Lo único que le queda a la gerencia es simplemente sancionar con inhabilitación, tal vez por uno, dos o tres años”, refiere Horna Segura.

Por otro lado, los padres del menor y los representantes del colegio han concluido el proceso de conciliación extrajudicial para que se indemnice al menor por el daño psicológico causado, el mismo que no arribó a ningún acuerdo debido a que la institución ofrecía pagar 50 mil soles por la afectación, sin considerar el daño colateral producido.

“La ley dice que está obligado a indemnizar. Mi hijo ha sido agraviado, el daño no solamente lo ha sentido él, esto ha sido un daño colateral a mi familia. Mi esposa trabajaba ahí y tuvo que renunciar, tuve que sacar que mis tres hijos del colegio, y por ello hemos incluido como responsable a la promotora del colegio, es decir a la Comunidad Vicentina con sede en Lima. Ya se les notificó en la audiencia de conciliación extrajudicial, ya están incluidos en la demanda de todas maneras. Tal vez, ellos no sepan que tienen acá un mal elemento que a todas luces, la comunidad chiclayana si dio cuenta, tiene más de 35 juicios. Él (el director) vino a poner orden entre comillas”, afirma José Horna.

El caso del Colegio Manuel Pardo es el primero en el país sobre la ocurrencia de bullying agravado.

“Es la primera sentencia en el Perú de bullying agravado, es decir, de profesores contra un menor. En el Cusco tenemos contra el Colegio Salesiano, que es la primera sentencia de bullying de alumno a alumno, donde también fueron sancionados los profesores y el director por permitir esas conductas. Acá es más grave. A raíz de mi caso, han saltado varios más. Lo que pasa es que algunos padres valientes se atreven a denunciar y otros temen represarías contra sus menores hijos a través de los profesores”, menciona.

JUEZA EN EL LIMBO

Como se ha dicho, en el caso del Colegio Manuel Pardo terminó involucrada otra magistrada ajena al proceso, debido a que – tal como lo han confirmado la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – OCEMA – esta influenció para que se acepte en mesa de partes el recurso de apelación a la sentencia del juez Silverio Rivero.

Fue el propio Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien con disposición del 18 de septiembre del 2014, autorizó el ejercicio de la acción penal contra la magistrada Carmen Dávila Lombardi, juez especializada del Primer Juzgado de Familia de Chiclayo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su figura de abuso de autoridad, dando parte del mismo a los órganos de control correspondientes.

La decisión de Ramos Heredia se desprende de la investigación iniciada contra Dávila Lombardi y la servidora judicial Jhadyra Ignacio Chávez, auxiliar administrativo de la Mesa de Partes de los Juzgados de Familia de Chiclayo, a quien la magistrada ordenó que reciba el escrito de apelación formulado contra la sentencia del juez del Cuarto Juzgado de Familia, en el proceso seguido contra el Colegio Manuel Pardo sobre contravención del Código de los Niños y Adolescentes.

La jueza y la trabajadora terminaron involucradas en un presunto acto de corrupción luego que José Horna Segura denunciara que se había alterado la fecha de ingreso de documento para permitir que director del colegio Manuel Pardo tenga opción a apelar sentencia por bullying agravado que pesaba en su contra, pues plazos legales se le habían ya vencido. Según la denuncia verbal que formulara el agraviado ante los representantes de la Sociedad Civil, estamento de apoyo de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura - ODECMA, se dejó constancia que la alteración se produjo en el cuaderno que a diario permite el registro de ingreso de documentos que tanto litigantes como abogados alcanzan al Poder Judicial, para luego ser estos digitados en el sistema informático de la institución, permitiéndose de esta manera que fuera del término de ley y con fecha adulterada se ingrese el documento presentado por el defensor legal del director del colegio Manuel Pardo, abogado Nicolás Mondoñedo.

SANCIÓN NO APLICADA

“El fiscal de la Nación, después de analizar el caso y por cuestiones de competencia funcional, autorizó que se inicie el ejercicio de la acción penal contra esta magistrado por todo lo suscitado. Sin embargo, con argumentos poco legales, el fiscal superior solicitó el sobreseimiento de la causa alegando que el hecho no se ajustaba a la configuración del delito de abuso de autoridad. La jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria admite que el hecho no es delito, pero es reprochable. Lo que yo no entiendo es que la Fiscalía de la Nación al ordenar que se inicie la acción penal, también ordena que se ponga en conocimiento no solamente de la OCMA, la ODECMA, la Corte Suprema, la Fiscalía, sino también del interesado, en este caso yo como padre de niño agraviado, pero en ningún momento fui notificado de la solicitud de sobreseimiento presentada por el fiscal”, refiere Horna Segura.

Si bien en la vía penal la jueza fue librada, el caso en la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura – ODECMA, siguió su curso.

El 8 de agosto del 2014, la jueza Ana Salés del Castillo, hoy presidenta de la Corte de Justicia de Lambayeque, quien fungió como sustanciadora del caso de la magistrada Dávila Lombardi, propuso al jefe de la ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta, se le imponga la medida disciplinaria de cuatro meses de suspensión sin goce de haber por haber cometido una falta muy grave, establecida en el inciso 4 de Artículo 48 de la Ley N° 29277, Ley de la Carrera Judicial.

Asimismo, Salés del Castillo propuso que a la trabajadora judicial se le suspenda por dos meses.

Meses después, el 24 de noviembre de ese año, Rodríguez Tanta elevó su informe a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, solicitando se le imponga a Dávila Lombardi tres meses de suspensión y a la servidora judicial dos meses y medio.

Sin embargo, más de año y medio después, hasta el momento el Órgano de Control de la Magistratura no se ha pronunciado sobre la sanción.

“Se solicitó que se imponga una sanción de suspensión a la mala magistrada Carmen Dávila Lombardi. El Estado le paga un buen sueldo para que defienda los deberes e intereses de un menor, lo que hizo ella va en contra del menor, entonces no tendría ninguna moral para ejercer tan alto cargo que el Estado le ha encomendado. Esto se ha llevado a la OCMA y bueno al respecto desconozco si se han pronunciado, me parece que todavía no, lo que sería grave porque ya va más de un año”, enfatiza.

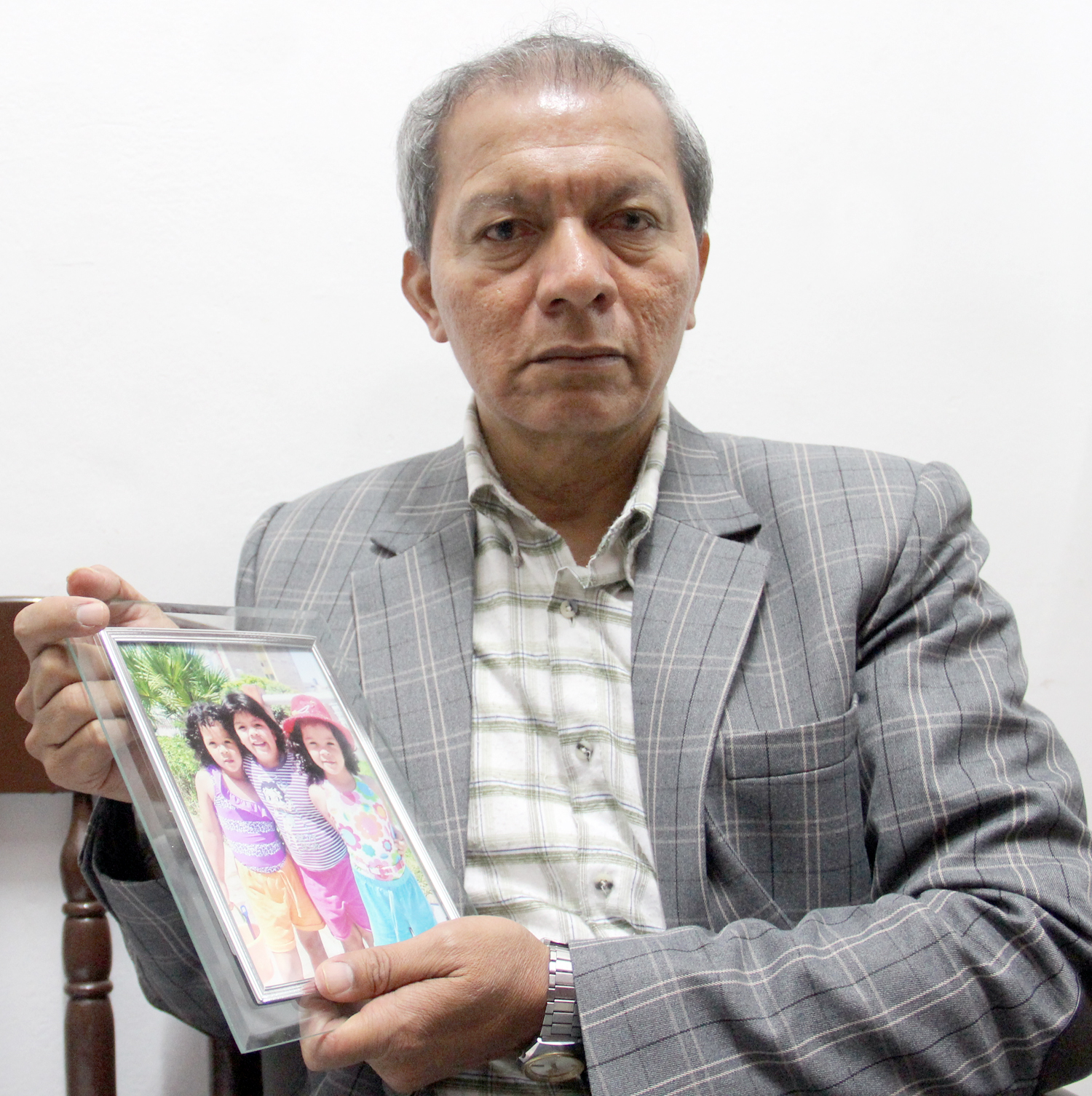

Desde octubre del 2013 el médico Jorge Rentería Ayudante vive alejado de sus tres menores hijas, pese a que en determinado momento el Poder Judicial declaró a su exconviviente, Ana Magallanes Dagnino, como no apta para mantener la tenencia.

El 7 de junio pasado, Rentería Ayudante se dirigió una vez más a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura – OCMA, Ana María Aranda Rodríguez, para pedir que a través de su despacho se interceda en virtud del retardo en la administración de justicia con el que se ha tratado hasta ahora su caso, estando de por medio, la integridad de sus hijas.

En febrero del 2013 Magallanes Dagnino se llevó a las menores de edad a Ica, de manera inconsulta y estando pendientes los procesos judiciales iniciados entre esta y el médico.

JUICIOS Y MÁS JUICIOS

La triste historia de este conflicto entre padres se originó en el 2012, cuando Jorge Rentería, médico psiquiatra del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, presentó una ocurrencia de negligencia infantil ante la Fiscalía Mixta de José Leonardo Ortiz, solicitando que Magallanes Dagnino preste mayor interés en el cuidado de las niñas, debido a que la madre se excusaba en presuntos problemas de salud que nunca pudo acreditar ante la autoridad competente, pese a que se le habían practicado los exámenes correspondientes.

En respuesta, Ana Magallanes presentó una denuncia por violencia familiar ejercida presuntamente en perjuicio de ella y las menores, teniendo como resultado que el Ministerio Público emita una disposición de medidas de protección por las cuales se le prohibía al galeno incluso el ingreso a la vivienda que compartía con la madre de sus hijas.

Tiempo después se corroboró que las niñas habían sido manipuladas – tal como consta en el fallo judicial emitido en el 2014 – para que testimoniaran en contra de su padre, alegando maltratos que nunca existieron. En ese fallo, la juez Matilde Mesones Montaño, del Juzgado Mixto Transitorio de José Leonardo Ortiz, determinó que Rentería Ayudante ejercía maltrato psicológico contra Magallanes Dagnino, pero no contra las niñas. La jueza prescindió de un nuevo peritaje psicológico a las menores.

El fallo de la juez Mesones Montaño fue apelado y esto motivó el pronunciamiento de la Primera Sala Civil de Chiclayo, que ese mismo año, en septiembre, anuló la sentencia exigiéndole un nuevo pronunciamiento. La magistrada volvió a fallar, hubo nuevamente apelación y la Segunda Sala Civil de Chiclayo también le anuló la resolución de sentencia. En consecuencia, la magistrada deberá pronunciarse por tercera vez respecto de la denuncia por supuesta violencia ejercida contra la exconviviente del médico.

TENENCIA DE LAS NIÑAS

Magallanes Dagnino también inició una demanda para conseguir la tenencia de las menores ante el Tercer Juzgado de Familia de Chiclayo y otra por alimentos en el Juzgado de Paz Letrado, también de Chiclayo. Sin embargo, cuando el proceso por tenencia se encontraba en pleno desarrollo, Ana Magallanes se trasladó con las niñas, de manera inconsulta, a la ciudad de Ica, habiendo conseguido previamente que con una medida cautelar se le asigne el 50 % de la remuneración mensual de Jorge Rentería, que finalmente quedó establecida en el 45 %, equivalente a poco más de tres mil soles.

El Juzgado de Paz Letrado de Chiclayo ha solicitado a Magallanes Dagnino la rendición de los gastos efectuados en la manutención de las niñas, pero hasta el momento el requerimiento no ha recibido respuesta.

Respecto a la tenencia, el Tercer Juzgado Especializado en Familia de Chiclayo, despachado por la jueza Silvia Alvarado Vera, quien el 9 de julio del 2013 recibió opinión negativa al pedido de la madre por parte de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia, declaró a Magallanes Dagnino “no apta para la tenencia de las niñas por improbada”, mencionando en su Resolución N° 17 del Expediente N° 2644-2012-0-1706-JR-FC-03, que la madre incumplió con presentarse a la única audiencia programada y no se sometió al peritaje psicológico, procedimiento que sí cumplió el progenitor. La sentencia, al no ser apelada, quedó consentida en noviembre del mismo año.

LOS FALLOS NULOS

Siendo así, Rentería Ayudante entabló una demanda de tenencia que recayó – sorprendentemente - en la competencia del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, bajo la tutela de la juez Matilde Mesones, la misma a la que le han anulado dos de sus resoluciones en el caso de violencia.

La magistrada dio su pronunciamiento septiembre del 2015 con un fallo que declaró infundada la petición del médico y dispuso el establecimiento de un régimen de visitas para que el galeno vea a sus hijas los sábados y domingo de cada mes, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el domicilio de la demandada, es decir, en la ciudad de Ica, previa comunicación telefónica o por Internet. Asimismo, le otorgó al padre siete días de vacaciones de verano en su domicilio, tras los cuales las niñas debían ser retornadas a Ica.

La decisión fue apelada por la defensa legal del médico y esto ameritó el pronunciamiento de la Primera Sala Especializada Civil, que anuló la sentencia, ordenando que la jueza Matilde Mesones, del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, emita un nuevo fallo. Esto está pendiente.

“Lo que yo no logro explicarme es cómo la Primera Sala Civil que en el 2014 me negó una medida cautelar para obtener la tenencia de mis niñas, argumentando que estaban más seguras con su madre por su edad y sexo, después anula el fallo de la jueza Matilde Mesones, refiriendo que esta cometió omisiones de naturaleza insubsanable que contravienen los principios procesales de tutela, el debido proceso y la debida motivación. Lo que está sucediendo en mi caso es inconcebible, porque ahora deberé esperar la disponibilidad de la juez para que se pronuncie. Ya una vez se demoró 14 meses, ¿ahora demorará 14 meses más? Y mientras tanto, ¿cómo queda la relación con mis hijas?”, cuestiona Jorge Rentería.

RELACIONES ROTAS

El pasado 29 de abril, Rentería Ayudante viajó a Ica y se constituyó a la Institución Educativa Juan XXIII para ver a sus hijas. Sin embargo, la madre las retiró 30 minutos antes de la hora de salida, frustrando así el encuentro entre las menores y su progenitor, pese a no existir fallo judicial vigente que impida el acercamiento.

El hecho fue registrado como ocurrencia en la Comisaría de Ica, tal como consta en el respectivo certificado alcanzado a la jueza del Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz.

Rentería Ayudante afirma con total seguridad que lo sucedido en su caso responde a la indiferencia de las autoridades judiciales para cautelar el crecimiento armonioso de sus hijas, pues sostiene que se vienen violando principios elementales de la Convención Internacional del Niño, tratado del cual el Perú es país firmante, específicamente los enunciados 3, 4, 9 y 11, referidos al derecho inalienable del menor a contar con un padre y una madre.

Lo que más le preocupa es que la separación de sus hijas, por el tiempo transcurrido, ha permitido que se instale el síndrome de Alienación Parental, que consiste en poner al hijo en contra del progenitor no tenedor, con consecuencias emocionales casi irreparables para el desarrollo de su personalidad y la secuela emocional, el mismo que se irá consolidando en la medida que demore la resolución del proceso judicial de tenencia que Jorge Rentería espera de la jueza Matilde Mesones.

De ahí su pedido clamoroso a la jefa del Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, pues refiere haber agotado todas las instancias locales, reuniéndose incluso hasta en ocho oportunidades con el jefe de la ODECMA Lambayeque, José Rodríguez Tanta, sin tener hasta el momento solución que ampare su ansias de justicia.

El ingeniero Rubén Gómez Sánchez habla sobre brecha infraestructural del país, fundamenta las consecuencias de no realizar una gestión de riesgos adecuada en la etapa de preinversión o planificación y señala que el Colegio de Ingenieros del Perú debería intervenir en las obras públicas y sancionar a los colegiados que realicen malas gestiones.

El riesgo en una obra pública es la incertidumbre ante un eventual suceso que afectaría al proyecto de manera positiva o negativa, conocidas como oportunidades o amenazas, respectivamente. Por ejemplo, el encuentro de un tipo de terreno diferente al estudio de suelos en una excavación para una obra de saneamiento.

Las obras públicas buscan satisfacer la necesitad de la población y tienen como finalidad mejorar su calidad de vida. Sin embargo, se busca sensibilizar la necesidad de plena aplicación de la gestión de riesgos en los proyectos de inversión pública.

“Un proyecto exitoso es el que logra el objetivo de calidad del proyecto. En el tema hospitalario, es el servicio que brinda el producto del proyecto, que la gente que entre al hospital saque una consulta en tiempo adecuado y salga sana”, afirma Gómez Sánchez, consultor en gestión de calidad y riesgos en proyectos de infraestructura.

Anota que otro ejemplo es el objetivo de calidad de un centro educativo donde los alumnos obtengan competencias nuevas para responder al servicio de la sociedad. Refiere que el proyecto debe cumplir con las líneas de base, es decir, el alcance, el tiempo, el costo y la calidad.

“Cuando se pide ampliación de plazo deja de ser un proyecto exitoso”, asegura.

REALIDAD INFRAESTRUCTURAL

Según el Reporte Global de Competitividad, el Perú se ubica en la posición 89 de 140 países en infraestructura, 82 en educación superior y 116 en innovación. Asimismo, los principales problemas para hacer negocios en el país son la burocracia ineficiente, las regulaciones laborales y la corrupción.

El país tiene una brecha de infraestructura estimada de 159 mil 549 millones de dólares, según el Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 elaborado por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN. Igualmente, para acabar con la brecha se tendría que invertir 15 mil 955 millones de dólares anuales, es decir, el 8.27% del Producto Bruto Interno – PBI.

El sector Agua y Saneamiento, solo considerando el acceso al servicio, tiene una brecha de 12 mil 252 millones de dólares. Igualmente, la brecha de Educación, que contempla únicamente incrementos en la cobertura sin contar adecuación funcional, rehabilitación o reforzamiento antisísmico, equivale a cuatro mil 568 millones de dólares. Para el sector Salud hay una brecha de 18 mil 944 millones de dólares, sin embargo la brecha de mayor costo corresponde al sector Transporte con 57 mil 499 millones de dólares.

La inversión actual detectada por la AFIN para el período 2016-2025 equivale a 66 mil 12 millones dólares, es decir apenas el 41 % de la brecha de infraestructura.

El Perú tiene un déficit hospitalario equivalente a 1.5 por cada mil habitantes, mientras que en Argentina existen 4.7 camas, lo que obliga a muchas personas a atenderse en clínicas privadas a pesar de contar con seguro de salud.

“Tenemos una brecha no menor a 45 mil camas. El Hospital Edgardo Rebagliati, que es el más grande del Perú, tiene capacidad para mil 200 camas, entonces necesitamos casi 40 de esos hospitales distribuidos en todo el país”, analiza Rubén Gómez.

Por otro lado, la Contraloría General de la República identificó a fines del año pasado 740 obras públicas paralizadas por un costo de cinco mil 425 millones de soles, de las cuales, según Infobras, 231 obras corresponden a Cusco. En Lambayeque, se registraron 22 obras paralizadas, de las cuales siete corresponden a la provincia de Chiclayo.

“Es importante y materia de investigación por qué estas obras están paralizadas”, indica.

EFECTOS DE RIESGOS

Los riegos tiene un efecto en el desarrollo de un proyecto y en caso ocurriesen podrían variarlo negativa o positivamente en costos, tiempo y alcance. Asimismo, la administración inadecuada de la gestión de riesgos generará situaciones fuera de control en el proyecto, lo cual terminaría afectando negativamente en las líneas de base del mismo, por ejemplo retrasándolo.

Si una empresa pública de saneamiento construye una red sanitaria y no toma en cuenta el riesgo en los estudios como el estudio de suelo, de existir algún problema se detectaría en la ejecución cuando se pudo prever en la etapa de preinversión, por consiguiente, podría retrasarse y necesitar ampliación de presupuesto para subsanar el problema.

“Algo que hice mal en la etapa de preinversión se detecta en la ejecución. ¿Cuál es el efecto? Adicionales y ampliaciones de plazo, y a partir de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado se añade el costo directo de obra. Por lo tanto, los costos de obra van a aumentar. Si no le reconoces el gasto a la empresa, hay un arbitraje y si se resuelve el problema se llevan el 50 % de la utilidad”, explica Gómez Sánchez.

Añade que si no se prevé lo posibles riesgos en la etapa de preinversión, lo costos de los obras públicas podrían aumentar considerablemente.

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN

En la planificación es necesario seguir algunos pasos. En primer lugar, se define cómo realizar las actividades de gestión de los riesgos en un proyecto. Luego, se procede a determinar los posibles riesgos que podrían afectar la obra y se documentan sus características.

De los posibles riesgos detectados, se priorizan para realizar análisis u otras acciones como evaluar las probabilidades que ocurra y sus impactos. Asimismo, se analiza numéricamente el efecto de estos riesgos sobre los objetivos generales del proyecto.

Tras el análisis, se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proceso.

Finalmente, una vez iniciada la obra, se implementan planes de respuesta, se monitorean los riesgos identificados y residuales, se identifica nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso de gestión de riesgos a través del proyecto.

Rubén Gómez resalta que solo el último paso se realiza en la ejecución de la obra y los primeros en la etapa de planificación.

“Lo más importante en la etapa de procesos no es la ejecución, sino la planificación. Es más beneficioso minimizar los riesgos en la etapa preinversión que en la construcción”, afirma Gómez Sánchez.

Por otro lado, también critica que la Nueva Ley de Contrataciones del Estado no mencione nada sobre la gestión de riesgos y considera que es el Colegio de Ingenieros del Perú quien debe pronunciarse.

Según indica Rubén Gómez, el Colegio de Ingenieros como institución no está sancionando por malas prácticas a los ingenieros responsables de proyectos que, por ejemplo, fallan en la etapa de planificación.

“¿Qué mensaje se les da a los ingenieros colegiados? Tú estás trabajando bien, pero tienes mala suerte porque tus obras están demoradas. Uno debe empezar a mejorar las obras públicas dentro de casa”, afirma.

Según el Artículo 104 del Código Deontológico del Colegio de Ingenieros del Perú, los actos contrarios a la ética profesional serán sancionados con amonestación pública escrita o inhabilitación temporal como miembro de la orden no mayor a 12 meses y 24 meses en caso de reincidencia.

Si no se minimizan los riesgos en la etapa de planificación, el costo de los cambios resulta elevadísimo, según Gómez Sánchez, por lo que hace un llamado a los ingenieros a comprometerse en la buena gestión de las obras públicas.

MÁS GASTO, MÁS TIEMPO

Las obras que actualmente tienen mayores plazos y mayores costos en la etapa de inversión, tuvieron problemas en la etapa de preinversión.

Según un estudio realizado por Rubén Gómez con información de la Contraloría General de la República, las cuatro primeras causas de adicionales de presupuesto y plazo son: la carencia de expediente técnico, situaciones imprevistas y deficiencias en el expediente técnico de la obra, situaciones imprevistas posteriores a la suscripción del contrato, y las generadas por omisiones y otros hechos imprevisibles al formularse las bases de licitación o celebrarse el contrato.

“Esas causas se dan en la planificación, que es donde trabajan los ingenieros. En conclusión, un expediente técnico deficiente es la causa principal de los adicionales. También, los problemas principales de las obras públicas se dan en la preinversión”, señala Rubén Gómez.

Asimismo, señala que las universidades no enseñan cursos de Gestión de Riesgos ni Dirección de Proyectos. Además, muchos de los estudiante que van a estudiar al extranjero terminan ejerciendo en otros países.

MARCO LEGAL

La Ley de Control Interno de las Entidades del Estado en su Artículo 3 dice que en virtud de la evaluación de riesgos deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales.

De todas las entidades públicas, solo el 25 % ha avanzado en el sistema de control interno.

“Si el gobierno regional piensa hacer una carrera, tiene que ver con sus objetivos que es comunicar a dos localidades y mejorar su calidad de vida. Entonces, esa carretera es parte de sus fines, metas y objetivos, y se debe aplicar la gestión de riesgos. Además dice ‘operaciones institucionales’, o sea quiere decir que esta ley da la solución al problema”, afirma Gómez Sánchez.

Por tal razón, comenta que se está revisando el tema con abogados y se enviarán comunicaciones a la Contraloría y la Defensoría del Perú.

De igual forma, la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 menciona en su disposición complementaria quincuagésima tercera la obligación de implementar el Sistema de Control Interno en todas las entidades del Estado en un plazo máximo de 36 meses a partir de la vigencia de la ley.

“La Ley de Contrataciones del Estado se debe adecuar y aplicar en conjunto. Yo pienso que no más allá de un mes ya está el asunto solucionado”, finaliza.

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC, es la encargada de la conservación patrimonial de las zonas arqueológicas en Lambayeque. Sin embargo, las constantes invasiones que han sufrido las áreas patrimoniales han evidenciado la inacción por parte de la unidad y aunque el director Alberto Risco Vega reconoce el hecho, sostiene que la problemática se da por factores de mayor gravedad.

El también director de la Dirección Desconcentrada de Cultura señala que es importante reconocer la problemática principal que se da por las vías judiciales, agregando que cuando se hace una denuncia ante el Ministerio Público y esta apertura primero una investigación y determina si lleva juicio a las personas involucradas o no.

“Los problemas empiezan porque, de acuerdo a las normas legales, para que la fiscalía realmente intervenga e inicie un juicio a un invasor, los sitios arqueológicos deben cumplir con ciertas condiciones como estar delimitados con hitos y paneles, y lo mejor es que estén totalmente inscritos en Registros Públicos a nombre del Estado. Si estas condiciones no se encuentran, el juicio se pierde y la zona sigue siendo afectada”, enfatiza.

Menciona que Lambayeque posee alrededor de 570 sitios arqueológicos declarados, de los cuales 17 están saneados e inscritos en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, y 40 áreas señaladas con poligonales. Por ende, recalca que son más de 500 sitios que no se encuentran en condiciones en las que el Ministerio Público pueda actuar con mayor fuerza y energía.

“Si tenemos un sitio declarado donde puede haber una pirámide y no tiene ninguna poligonal, no se considera como área en conservación. Cuando hay pirámides y hay una poligonal, es decir que el área es intangible, y está señalada por hitos en cada uno de las esquinas y letreros que la señalen como tal, sí es posible actuar. Muchos de estos sitios están declarados, pero, por ejemplo, el Cerro Rojo que se declaró patrimonio, no contaba con una coordenada poligonal. Entonces, las autoridades no sabían si los invasores sí estaban dentro de una zona arqueológica o no”, explica.

Frente a la ausencia de demarcación e inscripción en los registros públicos, Alberto Risco menciona que es difícil ejercer de manera judicial la defensa. Sin embargo, las acciones realizadas por la unidad ejecutora son específicamente el saneamiento físico legal, lo cual permitiría delimitar las zonas arqueológicas ubicando los hitos poligonales en las coordenadas correspondientes.

“El problema en poner un hito de cemento, que es pequeño, es la precisión de las coordenadas o cómo saber si estás en coordenadas UTM (Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator), para la cual se requiere una tecnología especializada, que cada vez es más precisa y no se tenía hace 20 años. Ahora hay GPS navegador y GPS diferenciales, el primero tiene un margen de error de tres metros y el segundo de solo dos centímetros. Entonces, se tiene que usar un GPS diferencial, el cual no se emplea porque su costo es de 10 mil a 15 mil dólares cada uno, a parte de la capacitación para el uso del programa informático”, puntualiza.

PELIGROS

Alberto Risco sostiene que los riesgos son altos al realizar los desalojos de las invasiones en las zonas arqueológicas, debido a que quienes se adueñan del área pertenecen algunas veces al sicariato o poseen armas de fuego en el momento y “en algunas situaciones han hecho seguimiento a la camioneta de la unidad ejecutora”.

“Te pueden hasta asesinar. En algunos sitios los arqueólogos casi han sido flagelados por las comunidades. Una cosa es el invasor, que muchas veces está coludido con malas autoridades, y otra el delincuente, que cuando ve que hay un dron volando u observa algún equipo de valor, también puede atacar. En el caso de Huaca Brava hubo gente armada, y en el Chorro también. En Huaca Brava se denunció a la fiscalía y a pesar que se tenía las pruebas de los hitos y fotos, unos fiscales no vieron eso y ahora es materia de un proceso largo”, señala.

Añade que cuando las denuncias se judicializan se presentan a la fiscalía y esta da inicio a las investigaciones, inhabilitando la acción de la unidad ejecutora, que puede durar un promedio desde tres hasta seis meses en realizar las indagaciones correspondientes, dando como dictamen dos posibilidades: que no hay lugar para la continuación del expediente o pedir datos adicionales, o que todo es satisfactorio y se inicia un juicio.

“La mayor parte de nuestras denuncias están en ese tipo de evaluación y pocas han pasado a juicio, la mayor parte están investigación fiscal y constantemente piden más datos y documentación. Hasta incluso vuelven a pedir la certificación o constancia de que son zonas declaradas y así se nos van los años. En el 2015 realizamos 29 denuncias, de las cuales dos se encuentran en juicio, y en el presente año hemos alcanzado 16 denuncias que aún no están en curso”, comenta.

INACCIÓN

El director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp reconoce que ha habido una inacción en épocas del Instituto Nacional de Cultura - INC, que operó desde el año 1971 hasta el 2010, en cuyo período no se realizaban invasiones a las zonas arqueológicas y que por ende no se realizó un trabajo a profundidad en la delimitación y señalización de estas, además de las faltas tecnológicas de la época.