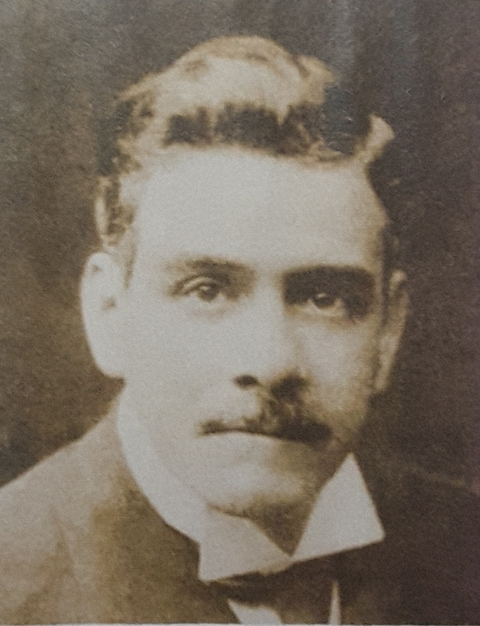

Pedro Dávalos y Lissón (1861-1942) fue uno de tantos intelectuales peruanos de principios del siglo XX, olvidados injustamente con el paso del tiempo, y apenas sí conocidos por los estudiosos de la historia y la literatura.

Veterano de los reductos de Miraflores, vivió en carne propia la derrota. Hombre retraído de los círculos literarios, dejó los estudios de Letras en San Marcos para empezar a trabajar en la modernización de la minería peruana. Agente de seguros de la New York Life bajo las órdenes del futuro presidente Leguía, y luego diplomático en México y La Habana, sus experiencias le permitieron escribir, en palabras de Mario Samamé Boggio, “interesantes observaciones y nítidos cuadros de la vida peruana”. Conoció y estuvo vinculado con toda aquella generación de caballeros de levita que dirigió los destinos del Perú a inicios del siglo XX: José Pardo, Guillermo Billinghurst, Augusto B. Leguía.

Como bien apunta Giovanna Pollarolo, autora de un amplio estudio del personaje y su obra (“De aventurero a letrado. El discurso de Pedro Dávalos y Lissón”, 2015), Dávalos había elegido ser “aventurero” (no en balde, sus inconclusas memorias se titularon “Por qué hice fortuna. Relato inspirado en el recuerdo de una vida dedicada a conseguir la independencia y la tranquilidad de espíritu que da la posesión del dinero adquirido y no guardado con avaricia”, publicadas poco antes de su muerte), para luego, ya a la mitad de la vida, volver a su destino inicial, ser un “letrado”, con una voluminosa obra sobre temas dispares como la minería, la higiene pública, los ferrocarriles, la historia y la novela histórica, en una situación de outsider frente a los intelectuales del siglo XX, ideológicamente más cercano a la raigambre positivista de fines del XIX, obsesionado por los hechos que vio en su juventud.

LA MONOGRAFÍA PERDIDA SOBRE LAMBAYEQUE

Sabíamos de la obra de Dávalos porque en nuestra colección tenemos dos de sus obras, complementarias entre sí: “Leguía (1875-1899). Contribución al estudio de la historia contemporánea de la América Latina” (1928) y “Diez años de historia contemporánea del Perú. 1899-1908. Gobiernos de Piérola, Romaña, Candamo, Calderón y Pardo” (1930). En ambas, figura al final del texto, una lista de las obras del autor, y al final de la lista de Monografías, aparece “El Departamento de Lambayeque en 1911”. Tal obra, considerada opúsculo por el maestro Porras Barrenechea, aparece mencionada en su curso de fuentes históricas peruanas, lo que nos hace sospechar que el ilustre diplomático, tan minucioso en sus fichas y notas, debió haberla ojeado al menos. Lo curioso del caso, es que por más que buscamos la monografía lambayecana de Dávalos, no hemos tenido éxito: no figura en los fondos bibliográficos de la Biblioteca Nacional del Perú; tampoco aparece en las bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ni de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ni en el Instituto Riva-Agüero.

El interés en tal texto se reavivó cuando, algunos años después, conseguimos otra obra de Dávalos, “La primera centuria. Causas geográficas, políticas y económicas que han detenido el progreso moral y material del Perú en el primer siglo de su vida independiente”, publicada en cuatro tomos entre 1919 y 1926. El primer tomo recorre la organización política con la que el Perú llegaba a su primer centenario, el segundo tomo describe la geografía, criticando los problemas de la falta de integración entre los distintos rincones de la República; los dos últimos tomos recorren la historia política y económica del Perú desde el Protectorado de San Martín al Directorio de Vivanco y del gobierno de Castilla al de Manuel Pardo. Todo complementado con estadísticas, informes técnicos, artículos periodísticos, con la finalidad de elaborar un diagnóstico para responder dos preguntas básicas: ¿Por qué fuimos los primeros en 1821? ¿Por qué estamos abajo ahora?

Al revisar el tomo II, capítulo VI, “La costa”, encontramos la mención al departamento de Lambayeque, y en ella Dávalos dice textualmente: “En 1912 publicamos una monografía sobre el departamento de Lambayeque. De ella tomamos los siguientes acápites…”, y poco después sigue, “Condiciones geográficas especiales, originalidades y costumbres en las gentes que le habitan, dan al país del que me ocupo genuina existencia, caracteres nacionales propios, como también límites verdaderos que encajan admirablemente en las extensiones territoriales que la ley le dio al crear la vida departamental” (p. 176). Ello nos da pie a colocar algunos de los párrafos que Dávalos usó de su (hasta el momento) perdido trabajo de 1912 sobre el departamento de Lambayeque.

PUERTO Y FERROCARRILES

Hombre de visión empresarial, Dávalos tenía un juicio negativo sobre Eten: “…con excepción de Mollendo, es el peor puerto de la República. El muelle se halla firme… por estar enclavado en un durísimo suelo de arcilla. Si estuviera sobre fango, como pasa en Salaverry, hace mucho tiempo que habría desaparecido… El morro de Eten muy poco le abriga; y en los días de tormenta, que son numerosos en los meses que corren de mayo a diciembre, las olas pasan por encima del maderamen y temporalmente le inutilizan para el tráfico. En los días de bravezas los vapores se limitan a hacer acto de presencia en el puerto. Se mantienen al ancla una o dos horas, cambian señales con tierra y sin poder dejar siquiera la correspondencia, abandonan el fondeadero. Los pasajeros que vienen del sur son dejados en Paita; y los del norte en Pacasmayo… Con estos inconvenientes, materialmente el comercio vive de milagro, y todo está recargado en proporción a las demoras y a los riesgos marítimos” (pp. 177-178). El juicio de Dávalos sobre el fondeadero de Eten no difería del formulado por el médico alemán Ernst Middendorf en 1894.

Pero siempre práctico, Dávalos veía que había solución: “Andando el tiempo… lo artificial podría suplir lo natural, y la construcción de una dársena en Eten daría al puerto un desembarcadero tan seguro como lo es el Callao. La obra costará… dos o tres millones de soles, y no importará más por la circunstancia favorable de tener a la mano en el cerro de Eten material de primera clase para edificar sobre el mar” (p. 178), y añadió la idea, “no para ahora… sino para cuando Trujillo, Chiclayo y Lambayeque sean grandes centros de producción” de construir un puerto comercial y militar de primera clase en Pacasmayo, unido por vías férreas hasta Paita y Chimbote, para robustecer la economía de lo que hoy llamaríamos macrorregión norte.

A continuación, el autor realizó una descripción de los 78 kilómetros del sistema ferroviario del departamento… y de sus carencias: “Por el norte le falta el ramal de Lambayeque a Motupe, por el oriente el de Pátapo a Chongoyape y por el sureste el del Combo a Pucalá y Cayaltí. Este último de muy fácil realización pasándolo por el portachuelo de Samán, no se concibe cómo no se ha hecho en tiempos anteriores; siendo su tráfico, si se hiciera hoy, algo antieconómico, desde que Cayaltí tiene línea propia, y Pucalá buscará el empalme con Pomalca en el ferrocarril que se proyecta a Pimentel” (pp. 178-179). Detalle notorio para quien desease hacer empresa: “El tráfico de trenes no corresponde a las exigencias del movimiento departamental. A las haciendas mencionadas sólo hay tres trenes a la semana, y por lo regular, quien va al puerto y desea ocuparse en él un tercio de día, no puede regresar sino al día siguiente” (p. 179).

CHICLAYO Y SUS CARENCIAS

Apuntó Dávalos, Chiclayo era “la primera (ciudad) del departamento, la que por circunstancias y vicisitudes que muy rara vez se repiten, se ha hecho dueña de la mejor parte de la vida política, industrial, social y comercial de este suelo lambayecano. Lo estrecho de sus calles, la falta de buenos templos y la carencia de casas de estilo colonial, revelan al viajero, a primera vista, su origen humilde, su procedencia indígena”, y prosiguió comparándola con su vieja rival decimonónica, Lambayeque: “¡Qué diferencia entre Chiclayo y Lambayeque!… Háceme (sic) Chiclayo el efecto de una personalidad improvisada por el mérito de sus facultades; antójaseme (sic) Lambayeque, aristócrata señor, arruinado por los vaivenes de la fortuna, a quien sólo quedan y con poco valor, los títulos nobiliarios de su viejo abolengo. En Chiclayo todo es real, verdadero, producto del mérito de la labor propia. En Lambayeque, la ciudad, casi vive de prestado. Como recurso económico acaba de recibir la concentración de las tropas regionales (recordemos que Dávalos escribió estas líneas en 1912, cuando el primer gobierno de Leguía había instalado permanentemente tropas en Lambayeque, iniciando la construcción del cuartel). Fue Saña quien le dio la vida y es Chiclayo quien se la quita” (p. 179).

“Chiclayo, al igual que Iquitos, es una ciudad donde viven numerosos forasteros. Gran parte de personas decentes que residen en él, han nacido en Lambayeque; siendo así que con toda impunidad, posible es hablar públicamente mal de la ciudad, la cual cosa no merece bajo concepto alguno, por lo menos en todo aquello que está bajo el control de sus actuales pobladores. Efectivamente, no es la generación presente la que tiene la culpa de la ubicación en terreno bajo y húmedo que le dieron los indígenas que en tiempos coloniales la fundaron. Tampoco que sus calles sean estrechas, (y) mucho menos que en los tiempos de las siete vacas gordas del Perú, cuando el Presidente Balta preguntó a los chiclayanos en qué forma deberían pagarles el servicio prestado con la sangre del pueblo el 7 de enero de 1868, le pidieron templo y teatro, cosas que costaron cerca de dos millones de soles, a cambio de haber solicitado agua potable que todavía no la hay y aumento de aguas para los valles” (pp. 179-180), y si bien el teatro cumplía una buena necesidad social, Dávalos apuntaba, ante el espectáculo del inconcluso edificio de la actual Catedral, “en tales circunstancias es para la generación presente y las venideras, prueba de la vanidad de los hombres que pidieron y malgastaron tan tristemente en tan innecesaria obra (recordemos que aún existía la Iglesia Matriz, la cual bien podía refaccionarse) los tesoros de la República” (p. 180).

La descripción que hizo Dávalos de nuestra ciudad, no puede ser más triste: “Chiclayo tiene aproximadamente quince mil habitantes. No tiene agua ni desagüe, y por estas causas la mortalidad es considerable. Se bebe agua malísima y se excluye las que están sucias, en la misma calle y en pozos que existen en las mismas casas. El subsuelo debe estar terriblemente envenenado, pues a él van a parar todas las substancias excrementicias humanas. Si no fuera porque nunca faltan los rayos solares ni tampoco terribles ventarrones que diariamente soplan del SO (suroeste) sería imposible vivir en esta ciudad por lo mortífero de ella. Como es natural, hace tiempo que el Municipio y la junta Departamental se preocupan del problema higiénico… La obra de canalización para el desagüe será costosísima, pues la ciudad está más baja que el río, y por medio de bombas será necesario levantar las aguas excluidas para arrojarlas a un nivel alto que las conduzca al mar. Cuanto al agua potable, no habiendo en los alrededores fuentes naturales, habrá que hacerlas artificialmente, por medio de cámaras de filtración” (p. 180), añadiendo que Chiclayo debió haberse construido en los terrenos elevados, secos y bien ventilados que están alrededor del cerro de Pimentel, zona hacia la cual, el Municipio debería encaminar la ciudad, prohibiendo se siga urbanizando en la parte baja. Recomendación que cayó en saco roto, basta con recordar las inundaciones de 1925.

Triste es apuntar que a más de un siglo de que Dávalos escribiese su monografía, Chiclayo, con una población de más de medio millón de almas, tiene desagüe, pero sus condiciones dejan demasiado que desear. Nos hemos modernizado en varios aspectos, es verdad, pero hay problemas que siguen constantes. Hora es de buscar soluciones prácticas en aras del bien común.

(*) Abogado.

respuesta de James Carhuapoma el 2020-08-03.

ÿpor qué no habla de Dos Sonrisas, parte importante en su desarrollo del clown hospitalario?

Deja tu Comentario